近期,哈佛大学、麻省理工学院、苏黎世联邦理工学院组成的联合研究团队展示了一种能够持续运行超过2小时的3000量子比特系统架构。该工作的核心优势在于高速率的量子比特补充能力:在不进行原子重排时,每秒可生成超过30,000个已初始化的量子比特;在执行原子重排以构建无缺陷阵列时,每秒可提供高达15,000个量子比特,并且在整个重排的过程中,能够有效保持阵列中其他存储量子比特的量子相干性。该研究通过实现大规模量子比特阵列的持续相干运行,克服了中性原子量子系统中因原子丢失而导致的操作中断瓶颈,为实现大规模容错量子计算机、高精度原子钟、量子传感器和量子网络铺平了道路。

相关研究论文于9月15日在以“Continuous operation of a coherent 3000-qubit system”(3000量子比特相干系统的连续运行)为题发表在国际学术期刊《自然》(Nature)上。

© Nature

基于中性原子的量子系统在量子计算和精密测量等领域拥有巨大潜力,但长期以来面临一个核心瓶颈:作为量子比特的原子会不可避免地丢失,这迫使现有系统大多只能低效地“脉冲式”运行,即计算片刻就必须中断以补充原子,严重限制了量子算法的深度和复杂度。为了实现能够纠正自身错误的“容错”量子计算或更精准的原子钟,必须开发出能“连续操作”的系统,在不干扰计算的同时高速补充损失的原子。

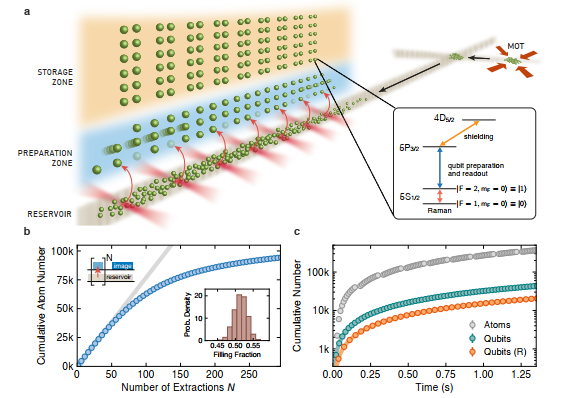

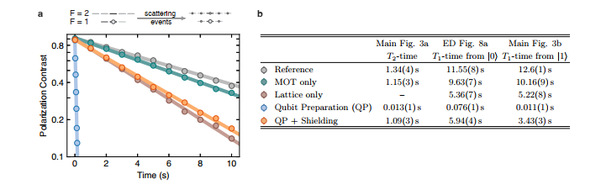

为解决此难题,研究团队设计并实现了一套创新的实验架构 。该系统使用两条光晶格“传送带”,将原子从捕获区域长距离输送到独立的“科学区域”,形成一个可随时补充的“原子蓄水池”。这种设计巧妙地将产生原子时的强光噪声与进行精密操作的区域物理隔离。科学区域被划分为“准备区”和“存储区”:准备区负责从蓄水池中抓取新原子,并快速完成冷却、排列和初始化等一系列准备工作;准备好的量子比特随后被运送到规模更大的存储区。为了在补充新原子时保护存储区中已有量子比特的脆弱状态,研究人员还采用了一种“屏蔽”技术,通过特定的激光照射,使存储区的原子对准备过程中的散射光“免疫”,从而在高强度的“热插拔”操作中保持量子相干性。

图注:a: 实验的整体架构;b: 从单个固定的原子蓄水池中重复提取原子时累积获得的原子总数;c: 连续更换原子蓄水池可实现高通量持续操作

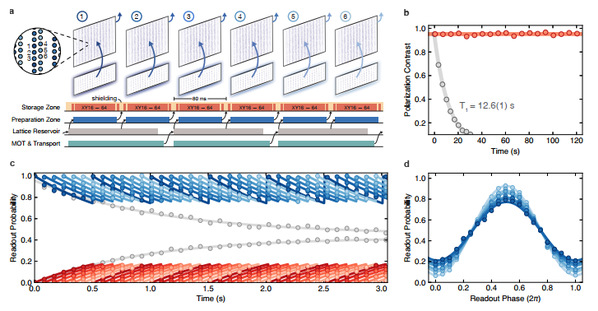

图注:在保持存储量子比特相干性的同时进行连续重载

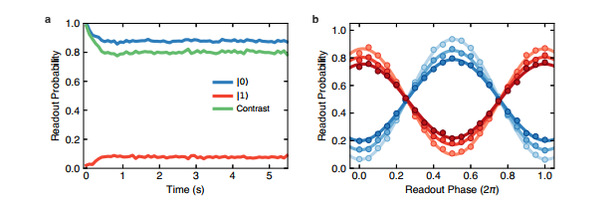

该架构取得了一系列突破性成果。系统能够以每秒超过30,000个的高速率生成初始化完毕的量子比特。研究人员成功组装了一个超过3,000个原子的阵列,并通过连续补充技术,将其稳定维持了超过两个小时,远超单个原子约一分钟的自然寿命。最关键的是,实验证明在高速补充新原子的同时,存储区中已有量子比特的相干性得到了有效保持,无论是简单的自旋极化态还是复杂的相干叠加态,都能在持续的补充循环中得以维持。

图注:不同条件下的量子比特退极化

图注:连续重载下的相干性

这项工作成功将中性原子平台从传统的脉冲模式推向了连续操作的新时代,此外,该技术通过消除操作“死时间”,有望显著提升原子钟和量子传感器的精度,并加速量子网络的构建。

不过,该工作仍存在初始构建大规模原子阵列时速度较慢的缺点(完成包含3000个原子阵列的初始化需要约500毫秒),若原子数量增加将会消耗更多的时间。与之相比,我国研究人员此前利用人工智能辅助实现了超过2000个原子无缺陷阵列,仅需60毫秒的组装时间,且这一时间基本恒定,不随原子数量的增加而增长。

原文链接: