量子效应常常作为微观粒子的特性而被人们熟知——电子会分身,原子能穿墙,究其原因,是它们有较长的相干长度,即它们的波函数可以扩展到一个可观甚至很大的空间区域,所以它们有概率出现在空间中的任意位置(离域化)。然而,这种奇异现象在肉眼可见的宏观世界中销声匿迹,甚至对于尺度仅为纳米级别的物体,观测这种离域化现象依旧是十分困难的。但是,最新的突破性研究让我们看到新的希望,观测宏观物体的量子效应并非不可能!

近日,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员成功地将一个直径为100nm的纳米球的量子态进行了离域化[1]。他们通过调控光镊,快速降低激光功率,并采用精密的脉冲序列,将纳米球的相干长度(量子离域化的尺度)扩大到其初始量子基态极限的三倍以上,同时维持了高纯度。这项突破性成果发表在国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,标志着宏观尺度下的离域化成为可能,为更大尺度上检验量子力学和实现超高精度传感器的关键领域奠定了基础。

电子显微镜下的纳米球(左)

光镊捕获纳米球(右)

© Physical Review Letters

以往针对量子离域化的研究,例如原子、电子的双缝实验等已是常规操作。然而,将这种现象扩展到更大、更重的物体(如机械振子)上,一直是一个巨大的挑战[2]。虽然研究人员已成功将机械系统冷却到接近其量子基态,但在该状态下的离域化受到零点运动(zero-point motion)的限制[3]。对于纳克(ng)级的物体通常只达到飞米尺度(10-15米)的离域化。要显著扩大这种离域化,同时保护脆弱的量子相干性免受环境噪声的破坏,此前一直难以实现。

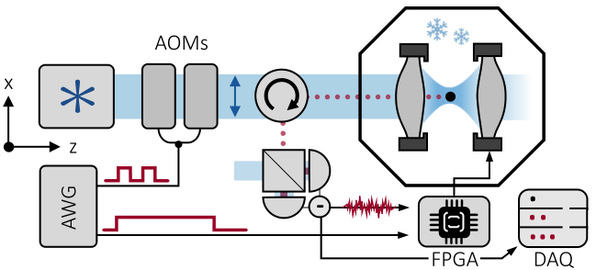

对此,本研究采用了光镊(聚焦的激光束)将一个直径100纳米、质量约1.18飞克(fg)的二氧化硅纳米球捕获在温度低至7开尔文(K)的超高真空腔内。

实验装置结构图

© Physical Review Letters

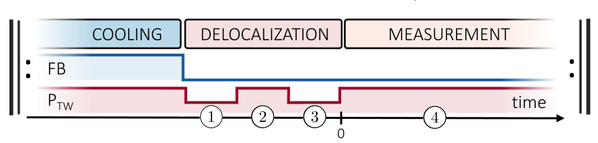

他们首先通过反馈冷却技术,将纳米球沿z轴的运动冷却到非常接近其量子基态(平均声子数 n̄ ≈ 0.68,意味着主要处于基态,仅有轻微残留热能)的程度。在此状态下,其位置不确定性约为17皮米(pm),相干长度 ξ₀ ≈ 21 pm。离域化方案关键的一步是,他们采用了精确计时的激光脉冲序列来快速调制光学陷阱。通过突然两次降低激光功率(脉冲1和脉冲3),降低了振荡频率。并且在两个脉冲之间加入四分之一振荡周期的延迟(步骤2),有助于抵消由杂散力引起的动量冲击。

离域化方案步骤示意图

© Physical Review Letters

这种调制导致纳米球的波函数相干地膨胀。至关重要的是,膨胀速率超过了退相干机制。最终,他们实现了最终相干长度 ξ ≈ 53 pm —— 超过初始 ξ₀ ≈ 21 pm 的三倍。

“实际上,观察到的波函数宽度仍然比纳米球本身的尺寸小一千倍,”苏黎世联邦理工学院的教授Novotny(也是该工作的通讯作者之一)说,“但如果将纳米球置于失重状态,有可能进一步扩展波函数。这将成为通向宏观物体量子态制备的钥匙。”同时,Physics Magazine的编辑Michael Schirber也对此工作给出了高度评价[4]:“这无疑是迈向未来量子物理学检验的重要一步。”

如果离域距离变得与物体本身的物理尺寸相当时,量子效应也不再是微观世界的专属。或许,量子微观世界与我们可触可感的宏观世界之间,远比我们想象的更具渗透性。

参考文献:

[1] M. Rossi et al., “Quantum delocalization of a levitated nanoparticle,” Phys. Rev. Lett. 135, 083601 (2025).

[2] M. Aspelmeyer, T. J. Kippenberg, and F. Marquardt, Cavity optomechanics, Rev. Mod. Phys. 86,1391 (2014).

[3] M. Rossi, D. Mason, J. Chen, Y. Tsaturyan, and A.Schliesser, Measurement-based quantum control of mechanical motion, Nature (London) 563,53 (2018).

[4] Michael Schirber, Unleashing the Quantumness of a Nanoparticle, Physics 18, s107 (2025).