中国科大郭光灿院士团队邹长铃教授与中国科学院化学研究所车延科研究员、张闯研究员等合作,成功研制出一种运动轨迹可编程的光致动器,用于集成光学芯片上的器件重构。该制动器由有机分子晶体组成,尺寸仅为微米量级,可以通过低功率激光远场照射的方式进行供能驱动和轨迹调控,从而在光芯片上实现直行、转弯、跨越波导运动,进一步实现对片上微结构的组装和操控。基于此,研究团队首次在光子芯片上实现了对微环谐振腔共振频率的动态、半永久性的精密调控。该研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits”为题,9月2日在国际知名学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表。

可重构光子集成线路是未来自适应光计算、量子信息处理和智能传感系统的核心组件,其微纳结构的后期组装与动态重构能力是目前该领域面临的重要挑战。传统器的调控手段往往需要持续性的供能;而现有微操控技术,如光镊需在液相环境中操作且近场探针易造成器件损伤,均难以满足片上非液相、非破坏性和低功耗操控的需求。

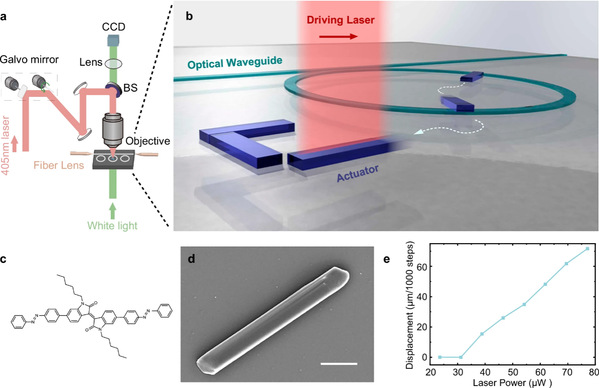

图1.有机光致动器操控的实验装置与示意图

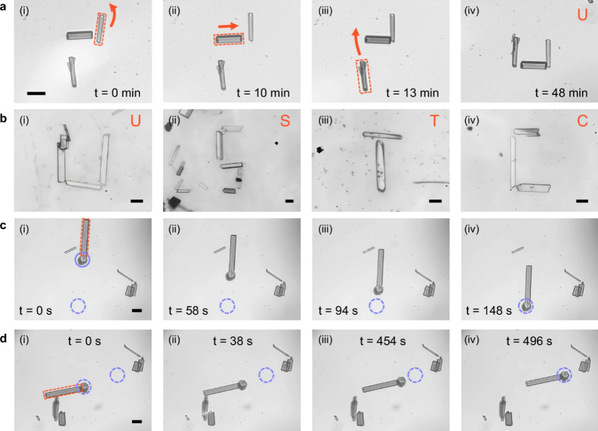

研究团队创新性地利用靛蓝类给受体分子制备出有机微晶光致动器,在405nm激光驱动下,可在硅、氮化硅、蓝宝石、铌酸锂等多种光子芯片基底上实现精确运动(图1)。通过自行搭建扫描振镜控制系统,团队实现了对光致动器运动轨迹的完全编程控制,单步运动精度达30nm,并具备前进、后退、左右转向等多自由度运动能力,还能推动直径22μm的二氧化硅微球精确定位,展现出强大的片上微纳操纵性能(图2)。

图2.有机光致动器的可编程受控组装

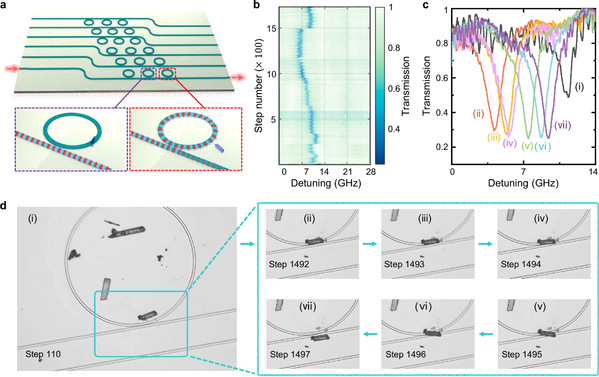

研究团队进一步将该光致动器应用于铌酸锂光子芯片,成功演示了对微环谐振腔共振频率的动态调制。当执行器跨越微环时,共振频率发生5.2GHz的偏移,且器件的品质因子未发生显著劣化(图3)。这一结果为实现非易失性、可逆的光子线路动态调控提供了全新路径。

图3.有机光致动器实现集成光子线路的重构

该光致动器具有低功耗、非侵入、兼容性强等优势,不仅可用于光子器件的后期调谐与重构,还为片上集成功能材料(如增益介质、非线性晶体、相变材料等)的精确定位与组装提供了通用技术平台。这一成果有望推动自适应集成光子线路、有机-无机杂化光电集成系统和纳米机器人等技术领域的发展。

中国科学技术大学张继哲博士(现于中国科学院化学所开展博士后研究)、徐新标特任副研究员与中国科学院化学研究所巩彦君博士为论文共同第一作者。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会及中国科学技术大学“双一流”建设经费等项目的有力支持。