近日,中国科大郭光灿院士团队柳必恒研究组联合电子科技大学、奥地利科学院等合作单位,在量子纠缠检测方面取得重要进展。研究团队利用机器学习方法,结合经典通信策略,实现了高效、低成本的量子纠缠验证。成果以“Practical advantage of classical communication in entanglement detection”为题,9月25日在线发表于《物理评论快报》,并被选为编辑推荐文章在期刊官网首页亮点展示。

量子纠缠是量子信息科学中的核心资源,是实现量子计算、量子通信与量子网络等技术的关键。传统纠缠检测方法需通过量子态层析进行全状态重构,随着系统维度增加,所需资源呈指数增长,难以应用于实际的高维或多体系统。为突破这一瓶颈,研究团队提出将经典通信引入纠缠检测过程,即在允许Alice和Bob之间进行单向经典通信的框架(1-LOCC)下进行测量。尽管该框架在理论上具有统计优势,但实验实现难度大,对系统稳定性和反馈速度要求极高。为此,团队引入机器学习方法,利用变分生成优化网络(VGON)自动筛选出“最值得实施1-LOCC的量子态”并生成最优检测策略,将策略生成时间从传统方法所需的两个月大幅缩短至两小时,为实验提供了精确的“检测蓝图”。

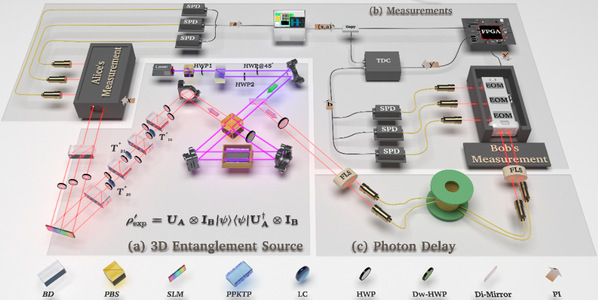

在实验方面,研究团队搭建了基于三维纠缠光子的实验平台(图1)。Alice的测量结果通过经典信道实时传输至Bob端,由FPGA控制的电光调制器(EOM)实现测量基的快速切换。为补偿信号传输与设备响应的时间延迟,Bob端引入50米长光纤作为“光量子存储”,从而在单光子水平上实现自适应测量。实验将无通信的局域操作(LO)与1-LOCC两种策略交叉进行,确保实验条件一致,使结果差异仅源于是否引入经典通信。

图1. 实验装置图,包含三维纠缠光源、FPGA-EOM 快速切换与50m光纤短时延存储等关键部件。

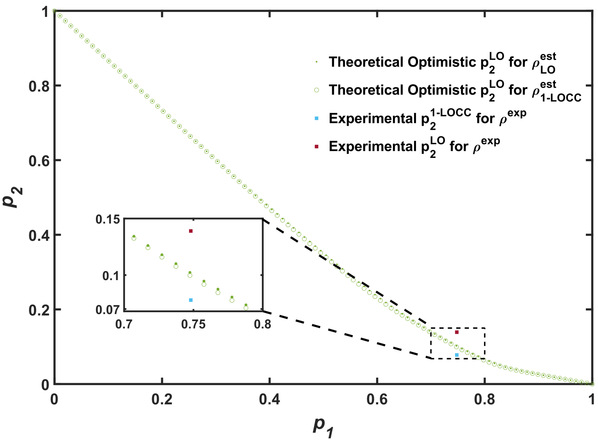

在百万量级的事件统计基础上,研究团队发现,1-LOCC协议显著降低了纠缠检测的假阴性概率(图2)。即使以对LO协议最有利的“乐观估计”作为对比基准,1-LOCC仍表现出明显的错误率优势,表明其在真实噪声环境下具备更优的检测可靠性。

图2. LO协议与1-LOCC 协议下假阴性概率p2的对比(红色方块和蓝色方块)。结果显示,在1-LOCC 场景中,实验测得的p2值显著低于基于LO 协议的乐观估计(绿色圆形),表明引入经典通信能够有效降低检测错误率。

该研究首次在实验中系统验证了经典通信在量子纠缠检测中的实际优势,形成了“理论建模—机器学习生成协议—实验验证”的完整研究闭环。该成果不仅为量子网络中的在线控制提供可行方案,也为AI驱动的智能化量子实验奠定方法基础。

中国科学技术大学博士邢文博、博士生吕敏玉,以及电子科技大学博士生张凌霞为论文共同第一作者,中国科大胡晓敏特任教授、柳必恒研究员、奥地利科学院Miguel Navascués教授和电子科技大学王子竹教授为论文共同通讯作者。该研究工作得到了量子科学与技术创新计划、国家自然科学基金、安徽省自然科学基金、安徽省科技创新攻坚计划和中国科学技术大学等的支持。